- |

- UPDATE : 2025년 12월 17일 수요일

-

강릉

4℃

4℃

-

경주

6℃

6℃

-

광주

7℃

7℃

-

광주

5℃

5℃

-

군산

8℃

8℃

-

대구

6℃

6℃

-

대전

5℃

5℃

-

마산

7℃

7℃

-

목포

7℃

7℃

-

부산

8℃

8℃

-

삼척

0℃

0℃

-

서울

8℃

8℃

-

속초

8℃

8℃

-

수원

6℃

6℃

-

순천

8℃

8℃

-

여수

7℃

7℃

-

여주

4℃

4℃

-

원주

3℃

3℃

-

의정부

8℃

8℃

-

인천

6℃

6℃

-

전주

7℃

7℃

-

제주

12℃

12℃

-

진주

7℃

7℃

-

창원

7℃

7℃

-

천안

6℃

6℃

-

포항

6℃

6℃

-

【그리움의 종착역은 어디까지일까?】

『그리움의 끝』

[대중문화평론가/칼럼리스트/이승섭시인] 詩를 일별(一瞥)한다면 시인의 특징이 언어로 주입된다.

왜냐하면 언어로 그의 신념이나 사상을 표현하기 때문이다.

시집을 읽으면 대체로 언어의 빈도에 따라 그 시인의 정신적인 추이를 가늠할 수가 있다.

문학은 곧 그 사람의 정신에 나타나는 고백이 다르지 않기 때문이다.

꾸미고 치장하고 분칠한다 해서 궁극에는 시인의 생각을 시적인 은유나 알레고리 혹은 상징으로 포장하였지만, 본질은 고백이라는 형태를 보이는 심리적인 표현이다.내시의 초기에는 계절이나 바람에 의해 시어에 의지해서 과거와 미래 혹은 현재의 풍자를 시도해보았지만 어디까지나 바람은 촉매의 징검다리라 할까?

그러나 내 생각의 본질은 그리움이 요동을 친다.점차 나이를 먹어 가면서 이런 생각이 시나, 수필, 칼럼으로 나타나는 것을 보면서 웃음이 저절로 피식 웃음이 난다.

왜 그런가 하니 내 과거가 지금까지 질펀한 추문이 아니라 인간적인 애(愛)라 할까?

겉만 번지르한 그런 허세, 허풍, 허영에만 눈이 멀었었다.

돌아보면 그런 것 같다. 아마도 여린 마음에 그리움의 막연한 동경이 결핍 증상으로 표현 된 것이 아닐까 한다.

愛가 결핍되어 앓던 날

풍경의 풍광이 마냥

어두워

다시 지나 돌아보면

그것이 눈물겨운 이름

아름다운 꽃이었네

저 멀리 돌아간다면

풍경화로 보듬는 향기

자아에 숨겨

혼자 펴보는 추억

바람난 그리움으로

오롯이 젖고 있네

<내 그리움>중에서

1연의 내용만으로 보면 첫사랑이나 2번째 사랑을 잊지 못하는 것 같은 뉘앙스가 될 것이기에 나는 그런 일에 겉만 번지르한 모션만 취했지 실속은 없었다.기실 자유스러운 상상의 길이 없었다면 드라이함도 기준만 넘는 일이 되었을 것이다.

사실 내 그리움은 막연하고 또한 특별하게 붙잡을 뼈대가 있었던 것은 아니다.

단지 실질적 사랑에 빠지거나 발을 담가본 적이 없었기에 상상의 벌판만 왕래하거나 삶의 목표를 그리움의 궁극으로 생각한다면 내 자유 아니 벌판에 풀어 논 망아지 같아 이상에 머무르는 안개 같은 막연한 상상의 그리움이 일정한 대상이 토착화된 것들이 아니었기에 때로는 정치의 곧음을 나타내는 정의감일 수도 있고 이루지 못한 꿈들의 파편들이 아니었겠나 하는 반추가 가능한 것이다.

내 어린 나날은 정도와 의무감 때론 의리에 유달리 생각과 일편단심에 가진 날들이 너무 많았다.

그러나 실행에 옮긴 것보다 에고의 길에 남다른 비판의 칼날이 번뜩이는 직장 생활이었고 사회 기준의 옳음에 판단 이단적인 사고를 유지했기에 대부분 교과서에 정의만을 외우고 있을뿐 -

현실은 무기력하고 침묵으로 지나는 경우가 태반임을 잘 알고있다.

문학비평에도 그런 현상이 사회 일반적 생활이 다름이 없다고 할까?

이는 옳은 평가와 바라보기가 안되었을 때 나타나는 현상이 아닐까?그러나 나는 침묵하기보다는 실행에 옮기고 비판하는 기능이 좀 더 예민하다고 말할 수 있을 것 같다.

이런 성미 때문에 늘 이단적인 혹은 외곽에 머무르는 일이 다반사였기에 비판의 기능은 외로움이고 고독이라는 말을 하고 싶다.

그러나 나는 후회한 적이 없다.

고개 숙이고 엎드려 사느니 고개 들고 사는 것이 더 어렵다는 것을 모르는 것은 아니지만 태생적 성질머리가 그러니 어찌하랴.이런 결과물이 결국은 내가 이루고자 하는 목표에 대한 그리움의 진원지인지도 모르겠다. 성공적인 결과보다는 불만족의 경우가 더 많은 삶의 세월을 지탱해 오면서 자랑거리 하나 없지만 말이다.

이루지 못한 것이 많을수록 그리움은 더욱 증폭한다.내 글의 표현은 결국은 삶의 도정을 나타내는 언어의 포장인 셈이다.

단지, 이성에서 사랑을 갈구하는 것보다는 생의 길에 이루지 못한 아득한 일들이 사실 그리워지는 것은 사실이다.

다시 그 시절로 돌아간다면 어떨까, 라는 유추의 생각에 이를 때, 더욱 간절한 상념의 길이 열리고 그 길로 가고 싶은 막연한 동경이 발동된다.

이런 그리움의 진원은 늘 애간장으로 내 마음을 끌고 어디로 가곤 또 오곤 한다.

무작정 따라가면서 불러보는 그리움의 표정은 선하고 따스함을 갈구하는 마음이 전부라면 감정은 나이를 먹지 않은 특징이 있는 것 같아 애달파하게 밀려오는 고독은 왜일까인지는 아직도 (?)물음표이다.

내 그리움의 최종 종착지는 애매하고 붙잡을 수 없는 "아득함"에서 내 특성이 잘 나타난다. 또한, 이루지 못한 것이 많을수록 발동되는 그리움은 사랑 같은 의상으로 시의 표정을 만들고 있는 내가 어느 때는 철없는 것 같다는 생각에 이르면 실소(失笑)가 떠돌며 애고(Ego)의 오리무중임이 그리움의 종착점이 아닐까 생각하며 이만 끝내련다.

2023. 05.16.대중문화평론가/칼럼리스트/이승섭시인

[자연 육화]

[꽃의 왈츠]

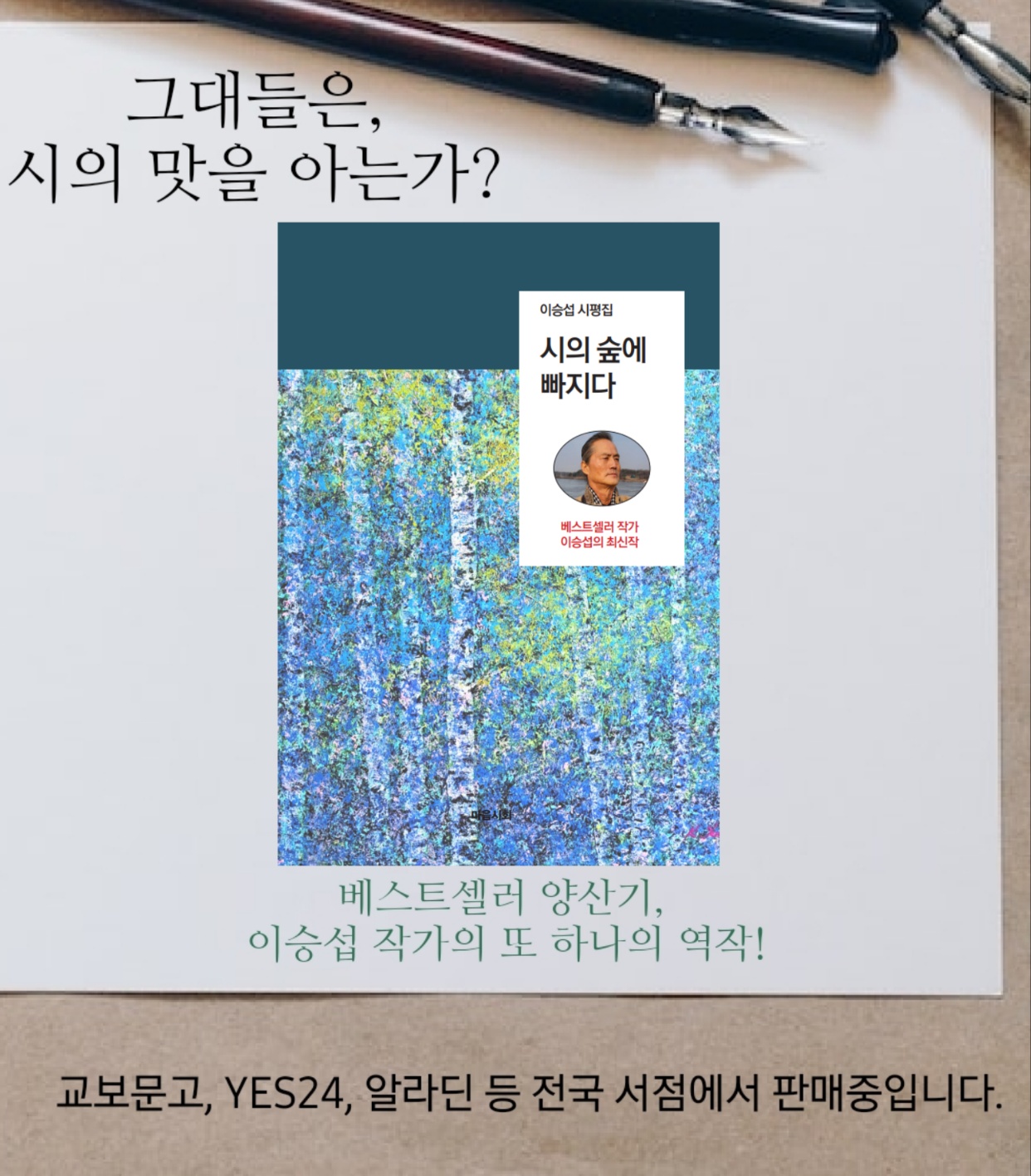

[그대들은 시의 맛을 아는가?]

저작권자 © 금요저널 무단전재 및 재배포 금지

-

오피니언

1[눈 내리는 밤] {전진식 시 낭송} 2서숙양 작가, 생명의 빛 표현 ‘Flow of Light(빛의 흐름)’ 청담 보자르갤러리에서 개인전 3[새로 나온 책] 최박사의 운동 혁명 4[신간] 꿈을 이룬 ‘도전의 길’… 이길여 회장의 발자취 5[신간소개] ‘탱고, 백년짜리 지구별 여행에 최고 반려 취미’, 6박명수 경기도의원 ‘기회의 땅 안성’ 출판기념회 개최 7지자체 유행탄 파크골프장, 곳곳서 주민 갈등 ‘몸살’ 8경기도 ‘도서관 1번지 수원’… ‘책 살 체력’은 해마다 빠지고 있다 9[새로 나온 책] 살고 싶은 마을의 정석 10사진작가 '구미숙, 연도흠, 류중열 3인전'으로 2025 제10회 대한민국사진축전 참가