- |

- UPDATE : 2025년 06월 19일 목요일

-

강릉

4℃

4℃

-

경주

6℃

6℃

-

광주

7℃

7℃

-

광주

5℃

5℃

-

군산

8℃

8℃

-

대구

6℃

6℃

-

대전

5℃

5℃

-

마산

7℃

7℃

-

목포

7℃

7℃

-

부산

8℃

8℃

-

삼척

0℃

0℃

-

서울

8℃

8℃

-

속초

8℃

8℃

-

수원

6℃

6℃

-

순천

8℃

8℃

-

여수

7℃

7℃

-

여주

4℃

4℃

-

원주

3℃

3℃

-

의정부

8℃

8℃

-

인천

6℃

6℃

-

전주

7℃

7℃

-

제주

12℃

12℃

-

진주

7℃

7℃

-

창원

7℃

7℃

-

천안

6℃

6℃

-

포항

6℃

6℃

-

동시대 향한 작가들의 시선…‘오픈 시티’ & ‘낮은 해상도로부터’

우리가 살아가는 현 시대를 응시하는 작가들의 내면과 사유가 두 권의 책에 고스란히 담겼다.

먼저 지난 2011년 출간된 테주 콜의 ‘오픈 시티’(창비 刊) 국내 초역판이 지난 1일부터 한국의 독자들과 만나고 있다.

분명 장편 소설이지만, 일상을 포착한 에세이를 읽고 있는 건지 도심 속 여행기를 마주하는 건지 쉽게 분간이 되지 않는다. 뉴욕 곳곳을 산책하는 화자의 발걸음처럼, 경로와 목적지를 정해두지 않은 채 흐르듯 옮겨가는 묘사와 행간을 넘나드는 디테일한 단어들의 리듬이 책을 감싼다.

[‘오픈 시티’(창비 刊). 교보문고 제공] 컬럼비아 대학교 정신의학과 전임의 과정에 몸담은 줄리어스는 계속해서 산책을 하러 거리로 나선다. 무작정 걷다가 극장과 콘서트홀에 들어가고, 은사를 만나 대화를 나누거나, 공원과 해변가에 들리기도 한다.

저자는 일인칭 화자인 줄리어스가 주변의 인물들과 맺는 관계나 갈등의 세부 사항을 모호하게 처리하거나 매듭짓지 않은 채 여백으로 남겨둔다. 이로 인해 소설은 삶이라는 미지의 영역을 대하는 데 있어 독자들을 열린 판단의 장으로 이끈다.

날카로운 비평 의식을 지닌 작가의 면모 때문인지, 화자는 계속해서 자신의 관점으로 이야기를 상세하게 풀어간다. 작가는 예술, 문화, 윤리 영역을 향한 비평을 서사와 접목하고 출신 배경·성별·계층 등 동시대 화두를 끌고 오는데, 이를 둘러싼 이야기들이 모두 이민자·난민, 동성애자와 장애인 등 소수자 이슈로 모여들어 하나의 흐름을 만든다.

이에 관해 한기욱 역자는 “테주 콜의 이야기들은 주로 아프리카 출신의 이민자·난민의 삶을 쌍방향의 시선으로 조명하고 있다”며 “파리를 모델로 했던 보들레르와 베냐민의 플라뇌르(Flâneur·현대적 도시의 고독한 산책자)가 자본주의체제를 환기하는 미적·정서적 감각에 민감하다면, 뉴욕을 활보하는 테주 콜의 화자는 아메리카 원주민 학살, 흑인 노예화, 9·11 참사 현장 등 역사의 상흔을 조명하면서 미국의 폭력성으로 얽힌 과거와 현재를 탐사한다”고 설명했다.

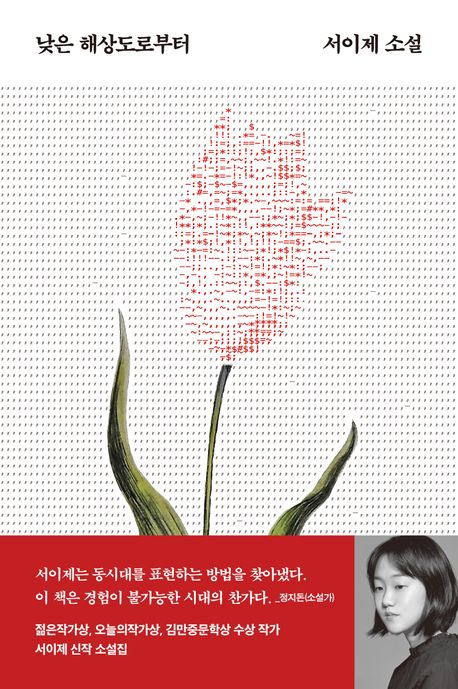

그런가 하면 서이제 작가는 단편소설집 ‘낮은 해상도로부터’(문학동네 刊)를 펴내면서 동시대를 살아가는 이들의 무의식에서 퍼져나가는 욕구, 넘실대는 감정을 응시하고 있다.

[‘낮은 해상도로부터’(문학동네 刊). 교보문고 제공] 내용과 형식 면에서 볼 때, 9편의 단편을 관통하는 키워드를 하나로 엮어내긴 어렵다. SNS를 비롯한 각종 플랫폼이 서사의 전개를 지탱하고, 이모티콘과 한자나 알파벳 등의 다양한 문자가 행간 사이로 불쑥 끼어든다.

파편화된 개체들이 무작위로 접속과 단절을 반복하는 세상. 이 책 자체가 사람과 대상의 연결 방식을 손쉽게 정의하기 어려운 동시대의 속성들을 대변하는 매개체가 되는 것처럼 느껴진다.

저자는 책에서 사라졌다가 나타나는 존재들, 사람들이 온라인과 오프라인을 오가며 맺는 관계의 형태, 디지털 정보가 일상에 미치는 영향 등을 자유롭게 굴려보고 또 바라본다. 이 과정에서 작가는 사람들이 처한 현실을 판단하고 재단하는 대신, 나열하고 전시하면서 독자들 각자에게 어떤 세계로 번역될 수 있을지 그 가능성을 탐색하려고 든다.

서이제 작가는 책을 닫는 곳에서 “디지털은 재현된 세계가 아니라, 촬영되는 동시에 눈앞에 존재하는 세계다. 조작과 변형이 가능하고, 허상이 또하나의 진실로 이해되는 세계다. 현재 내가 그런 세계를 살아가고 있다는 사실을 인지하는 것이 중요했다”며 “나는 흐릿한, 불투명한, 명확하지 않은 상을 좇는다. 손에 잡히지 않는 것에 매혹되었다. 소설은 그로부터 시작되었다”고 고백했다.

저작권자 © 금요저널 무단전재 및 재배포 금지

-

오피니언

1[이비티에스 협동조합 경산중앙지국 경산센터 사회 봉사 실시] 2한경국립대학교 브라이트칼리지 윤휘탁, 전지니 교수 3한경국립대학교 간척지사업단, 케나프의 간척지 재배를 위한 토양환경 개선방안 연구 4[신간] 혁신과 공정 사이… AI 교실의 두 얼굴 5용인특례시, 협치‧소통강연 성황리 마무리 6이곳에 예술이 머문다, 양평 구하우스 미술관 72025 한국미술교육연구회(KATRA) ‘미술로 이어진 마음, 함께 걷는 길’ 8[조화, 의식의 풍경화 그리기] 9“꽃길 따라 사진 한 장”… 청계호수 수변공원, 포토존으로 재탄생 10한경국립대학교 이승만, 유성희 교수 ‘2025년도 인문사회분야 신진연구자지원사업’최종 선정