- |

- UPDATE : 2025년 12월 14일 일요일

-

강릉

4℃

4℃

-

경주

6℃

6℃

-

광주

7℃

7℃

-

광주

5℃

5℃

-

군산

8℃

8℃

-

대구

6℃

6℃

-

대전

5℃

5℃

-

마산

7℃

7℃

-

목포

7℃

7℃

-

부산

8℃

8℃

-

삼척

0℃

0℃

-

서울

8℃

8℃

-

속초

8℃

8℃

-

수원

6℃

6℃

-

순천

8℃

8℃

-

여수

7℃

7℃

-

여주

4℃

4℃

-

원주

3℃

3℃

-

의정부

8℃

8℃

-

인천

6℃

6℃

-

전주

7℃

7℃

-

제주

12℃

12℃

-

진주

7℃

7℃

-

창원

7℃

7℃

-

천안

6℃

6℃

-

포항

6℃

6℃

-

[허기지는 자연순환의 문학]

{비움과 채움}

[박두진 문학관 호수공원에서 필자] 사는 일은 비움과 채움이 번갈아 교차하는 것이다. 허기는 채워야 한다. 그리고 다시 비워지는 일이 자연순환이며 인간도 같은 이치로 살아간다.

노자 4장에는 “도는 비어 있어 이를 써도 항상 차지 않고, 깊어서 만물의 종(宗)인 것 같다.

노자의 철학은 도의 철학이라는 뜻은 익히 알려진 사실이다. 그렇다면 자연은 노자의 철학에 있어 근본의 불변 이치를 설파하려는 뜻이 깊으면서도 깊다.

자연에는 있음과 없음의 구분이 아니라 있고 없음이 없는 이치가 윤회의 바큇살을 굴리는 것과 같기 때문이다.

그러나 인간은 먹어야 살고 또 배설의 순서가 이어지면서 새로운 먹잇감을 찾아 일상을 비화하는 일이 삶이라 하는 것이다.

여기서 있음을 충족하는 일이 먹어 채우는 요인이 허기일 것이고 이 허기를 채우면 다시 배설의 순서가 비움을 재촉하게 된다.

있음과 없음은 인간 신체 조직에서도 자연의 이치와 같다는 것을 말한다. 당연한 진리이다.

인간의 이치가 자연의 이치와 상치(相馳)되면 결국 인간은 도태(淘汰)라는 운명을 맞이하기 때문이다. 채움과 배설의 비움이라는 3단계의 법칙은 자연의 질서 개념이고 이 질서를 따르는 일은 곧 자연의 순환에 일조하는 인간의 자연관이 될 것이다.

필자가 쓰는 이치도 채움의 방법이고 곧 비움이 있을 때 새로운 것과 맞닥트리는 일이 진행형이 되는 이유가 곧 삶의 원리에 불과하다.

문명의 발상도 그렇고 삶의 윤택을 보좌하는 경제 논리도 이 3단계의 이치를 어떻게 윤활스럽게 진행하는가는 곧 자연의 법칙 속에 존재의 형태를 맞춤으로 이끄는 이유가 될 것이고 심지어 정치, 경제, 문학의 모든 영역은 궁극으로 3단계의 과정이 하드웨어라면 각기에 따른 소프트웨어는 분기(分岐)하면서 다양성을 재촉하게 되는 것이다.

가장 중요한 것은 이 소프트웨어의 운용에서 지혜가 수반된다는 점이다.

막힘이 없이 자연스러울 때 가장 지혜의 정점을 확보하게 된다는 뜻을 추가할 수 있을 것이다. 부족하다고 판단되었을 때 그 부족만큼을 채우려는 판단과 넘침이 있을 때 그 상황을 판단하는 결과에서 얼마를 비울 것인가를 아는 일은 지혜의 항목이고 판단도 결국은 지혜의 수순에 들어갈 뿐이다.

그러나 예술 창작에서 많은 양을 창작하면 어떨까? 여기서 필자의 서상(敍上)의 논리는 모순 같은 이유를 거론하게 된다. 얼마의 기준은 항상 인간의 편리 쪽으로 끌어당기는 일이 인간의 욕심이기 때문이다. 이는 자연의 법칙에 대한 거역을 의미할 때, 재앙을 불러오는 이유가 되는 것이다. 때문에, 적정의 기준은 항상 건강한 상태를 유지하게 된다. ‘너무’라는 말을 덧붙이면 욕망이 발동되는 것이고 욕망의 검은 구름은 항상 자기를 삼키는 순서가 엄정하게 다가올 것이다.

여기서 채움과 배설의 단계 -

기실 채움의 단계에서 넘치는 순환의 기능이 배설될 때, 자연스러운 비움이 다가들고 또 반대로 비움의 단계로 진입하기 위해서는 배움과 채움의 길이 열리게 된다.

예술은 노자 5장에 ‘비었어도 다함이 없고, 움직일수록 더욱 나온다.’는 내가 많은 창작을 합리화하는 적절한 예를 들고 싶다.

왜냐하면 일반 기준에서 확실하게 많은 일을 하는 사람이 꼭 생기게 마련이다. 이를 신명이라 부를 수 있고 집중화의 광기라는 말로 부를 수도 있을 것 같다.

여기서 ‘동이 유출’은 내가 신속하게 진행하는 예술 창작의 다작(多作)에의 합리로 울타리를 치는 말 -

일반적인 기준에서 볼 때 간판의 용어가 되는 것이다.

논지를 일탈하는 것 같지만, 여성의 음부인 곡신(谷神))의 창조에는 얼마 동안의 무한이라는 기준에 이를 수도 있다. 가령 남녀가 결혼하여 서너 명의 아이를 생산하는 여성과 12명을 생산하는 때도 있다면, 후자는 확실히 곡신의 왕성한 경우가 될 뿐이고 그전 단계는 화합의 남녀가 이룬 성과라는 뜻이다.

예술가는 결국 곡신의 생산 기능과 같은 점에서 과작과 다작의 이름을 분간하는 경우로 진행된다. 연혜(淵兮) 즉 깊다.라는 어둠이 창조의 근본으로 이끄는 칼 융이 강조한 무의식의 깊이를 방문하면 신기한 것을 발굴하는 원천에 도달하는 재미가 있게 된다고 한다. 칼 융은 <잊는다>를 우리들에 있어서는 정상적인 것이 필요하다는 뜻으로 진술했다. 잊음은 비우기라는 뜻에 도달하기 때문이다. 여기서 창작의 비움은 곧 채움으로 가는 일이라는 뜻을 첨가할 이유가 다가든다.

시집 한 권을 정리하고

내 곁을 떠나 시집보내고 나서

텅 빈 복부에 출렁이는 물살이

시원하기는 한데

밀물로 다가왔던 파도가

갑자기 멈추어선 정적 앞에

정신이 없는

정상에 오르듯 오르고 나면

이제 무엇을 해야 하는가 잠시

손을 놓고 망연한 생각의 파노라마

다시 무언가를 재촉하는

바람결에 들리는 소리를 기다리는

하산길에 느끼는

허전과 기쁨도 이럴까? 여전

정적이 감도는 허기이다.

<허전과 허기>

배설은 채움의 전제라면 시인이나 작가는 무한 허기를 채우기 위해 탐색의 눈을 두리번거리며 날마다 빛나는 눈을 가져야 할 것이다.

필자가 글을 쓰는 이유는 곧 자연의 이치에서 소프트웨어라는 점에서 야간 부지런히 움직이는 일이 합리적임을 변명의 절차가 있을 뿐이다.

이는 개성의 남다르다는 뜻으로 돌리면 꾸미는 말이 될 수도 있어 조심스러운 겸손도 필요할 줄 모른다.

그러나 부지런히 많이 쓰는 일이 결코 비생산적인 사실은 아닐 것이라 자위하면서 나가련다.

2025. 07.

대중문화평론가/칼럼니스트/이승섭

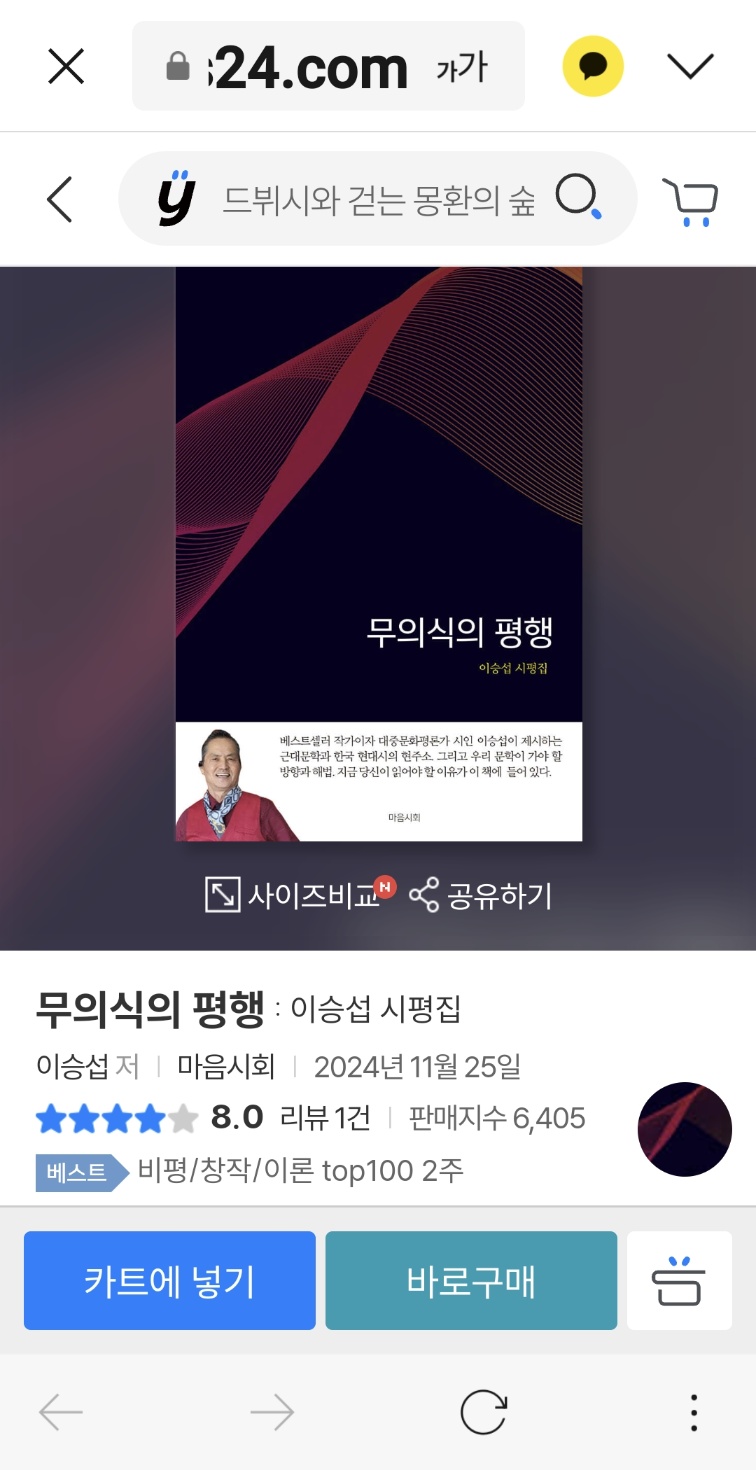

[필자 저서]

저작권자 © 금요저널 무단전재 및 재배포 금지

-

오피니언

1[새로 나온 책] 최박사의 운동 혁명 2[신간] 꿈을 이룬 ‘도전의 길’… 이길여 회장의 발자취 3[신간소개] ‘탱고, 백년짜리 지구별 여행에 최고 반려 취미’, 4박명수 경기도의원 ‘기회의 땅 안성’ 출판기념회 개최 5지자체 유행탄 파크골프장, 곳곳서 주민 갈등 ‘몸살’ 6경기도 ‘도서관 1번지 수원’… ‘책 살 체력’은 해마다 빠지고 있다 7[새로 나온 책] 살고 싶은 마을의 정석 8사진작가 '구미숙, 연도흠, 류중열 3인전'으로 2025 제10회 대한민국사진축전 참가 9[신간] ‘자름과 잇기’로 구축한 미학… 이병국 시집 ‘빛그늘’ 10방화문, 닫혀 있을 때 비로소 열리는 ‘생명의 문